samedi 25 décembre 2010

vendredi 17 décembre 2010

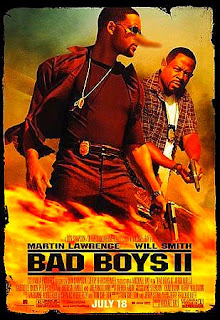

Comme dans mon souvenir TV ou un WTF? imaginaire restait inscrit sur l'écran : concentré de pognon claqué en FX/bagnoles/fringues/pyrotechnie et de mauvais goût totalement assumé sur fond de sketche ininterrompu des 2 renois, sur un vague fond de début d'entame de démo de scénario en état de préprépré-production. dont on se fout royalement.. bref tout ce que les Taxi de besson auront essayé de faire chez nous en vain. Michael Bay se fait plaiz sur du gros matos, après avoir tout assimilé de la merde US (alors) récente comme la grosse poubelle-container chromée de producteur qu'il est, de Fight Club au générique aux poses too much de Rodriguez sur Desperados 2, à Matrix, inévitable, jusqu'à semble-t-il les produits les + osés de Besson himself... il balance une scène de course-poursuite tout de même imparable d'efficacité (pour les beaufs que ça intéresse, aimer les courses-poursuites c'est comme aimer les solos dans le heavy-metal, naturel; j'ai une affiche Bullitt dans ma piaule). Et puis l'humour, même si en roue libre, marche mieux que dans le 1 (qui était de toutes les manières pas bien folichon), limite surréaliste par moments tellement ça lorgne vers le n'importe quoi. La fin torchée comme un cochon ne ressemble à rien, vu que ça tombe comme un cheveu de Rambo sur la soupe de buddy movie décontracté du jonc in LA, et le méchant number one a aucun charisme, on lui aurait préféré le number two (Peter Stormare NE PEUT PAS décevoir !) ou pourquoi pas un ptit Tcheky Karyo qui aurait donné un peu de corps à tout ça, voilà pour les regrets. Tout ça, avec des chutes d'instrus pour Ludacris en guise de bande-son, donne de sérieux maux de ventre, mais quelque chose en nous, comme un organe secret (qu'on nommera le burgercréas ou le cocoeurcola), ronronne de plaisir...

Une sorte de totem hollywoodien érigé à la gloire de tout ce que le "ricain" a de plus criard et abrutissant pour nous autres pauvres européens. Un concept jamais poussé aussi loin sur pellicule (du moins avant les Hypertension). Assez de matière pour 3 ou 4 thèses bien tassées.

lundi 15 novembre 2010

Boogeyman (Stpehen T. Kay, 2005)

Il y a pire que les salmigondis nippons de la vague 'fillette fantôme' qu'on a pu souffrir et leurs remakes souvent moins pénibles (puisqu'il est impossible de faire plus con et anti-effrayant la plupart du temps, les asiatiques sont parfois les meilleurs du coup on en oublie qu'ils peuvent souvent être les pires) : il y a ceux qui sont produits par Sam Raimi, et si ce n'est pas lui qui y croit dur comme fer (le père de Darkman et Ash se fera à moitié pardonner ce parrainage ivrogne en pondant le mignonnet Drag me to hell) ce sont du moins ses ouailles quand ce n'est pas sa famille (car Raimi en a trouvé une depuis, suivez un peu), donc c'est de sa faute au vieux !... ces films disais-je donc, qui vous déroulent une heure durant et à coups de flashs fantomatiques re et re-recyclés par tous les cyclistes reconvertis en cinéastes depuis la plus lointaine et antique mythologie Chair de poule et Fais-moi peur, les vas-et-viens dans une maison hantée piquée aux pires bouses du genre (type Hantise) d'un grand con trouillard faisant la mine du chat qui chie des pointes, et vous donnant l'envie irrésistible de lui crier d'aller se pendre toutes les dix secondes à son velux - hypothétique - tant ce faciès agaçant titille l'insoutenable, ces films, oui ces films mes chers tontons et tontines et lecteurs assidus, qui vous offrent en guise de final révélateur du fameux croque-mitaine une sorte de rip-off des combats du Cobaye avec un déchet pixelisé sorti du cul des sessions-test - hypothétiques elles aussi - de I Am Legend sur le V-Tech de la cousine du copain du voisin au technicien-photo stagiaire, celui qui mangeait des marshmallow en cachette dans la loge de Golum pendant le tournage de Narnia, précisément !

Seulement on s'est déjà transformé en gelée anglaise avant, c'qui ne nous empêche pô malgré nos doigts de flan translucide peu pratiques à utiliser de faire un 'fuck' bien gras à ces empotés qui auraient pour le coup dû en rester au strict nécessaire - pour tenter de créer ne serait-ce que l'étincelle d'un frisson de lapin nain - soit une certaine nouvelle au titre identique du peu nouveau King. Un Stephen, lui aussi.

Seulement on s'est déjà transformé en gelée anglaise avant, c'qui ne nous empêche pô malgré nos doigts de flan translucide peu pratiques à utiliser de faire un 'fuck' bien gras à ces empotés qui auraient pour le coup dû en rester au strict nécessaire - pour tenter de créer ne serait-ce que l'étincelle d'un frisson de lapin nain - soit une certaine nouvelle au titre identique du peu nouveau King. Un Stephen, lui aussi.

De la merde misérable, comme la barquette de LU sans chocolat.

PS : mais j'ai vu encore plus navrant récemment figurez-vous, et ça s'appelle The Descent Part 2.

dimanche 7 novembre 2010

Mit Gas (Tomahawk, 2003)

Chers amis piétons, il est une chose qu'on ne pourra pas lui enlever : le petit con a cette fois eu la gentillesse de vous proposer une place sur son bolide, que vous ayez refusé par irritation ou dégoût c'est votre problème, finalement...

Je me souviens plus qui sur Slow End ou Nextclues détestant cordialement le personnage avait décrit Patton comme un gosse pourri gâté qui s'amuse avec son beau joujou tout neuf, en parlant de Tomahawk (et de son/ses super zicos cultes débauchés par Mike), en fait c'est exactement ça, c'est tellement ça, comme ces fils à papa roulant en carrera et se sentant obligés de s'accouder a la portière en lançant des regards faussement désinvoltes, en général t'as pas besoin de frimer dans une belle voiture puisque sa classe s'impose d'elle même aux yeux de tous, disons que Mike ne peut s'en empêcher, c'est sa nature, il est humain et homme avec ce que l'on en dira toujours de faiblesses (quel homme normalement constitué, par exemple, ne résisterait pas à faire le beau au bras de Jennifer mh, quitte à se jouir tout seul dessus d'autosatisfaction pathétique ? argument massue), et puis il est content faut se mettre à sa place, tout le monde a pas l'occase de faire rutiler le moteur de Jesus, y a des enfants qui meurent de faim dans le tiers-monde, même si la frime ça passe ou ça casse, là aussi on sera soit séduit soit amusé et un peu désolés pour lui, au pire on lui tapotera gentiment sur la tête en lui rappelant que le rétro sert pas qu'à se repeigner la moustache... mais la jolie tuture sauve l'affaire, et le boulet superstar gominé attachant/relou qui la conduit a beau grimacer s'extasier et jubiler et tenter de lui faire prendre des virages trop slalomesques pour sa traction ou s'acharner à caser du latino où il n'y en a pas besoin, bref à s'accouder à la portière avec une margarita quand un simple gin-perrier ferait amplement l'affaire, ça roxe avec classe, c'est quand il ne fait que ronronner de plaisir au son du doux moteur qu'on l'aime le plus, finalement, le petit cousin. C'est vraiment dommage pour tous ceux qui auraient encore tellement aimé lui en coller une, à cet enculé de fils de pute de petit branleur de copain à Zorn de mes couilles de prétentieux créatif jazzeux pisseux... pour le coup il est déjà plus à portée de vos griffes, trop loin, trop haut.

Regardez avec vos jumelles, vous verrez peut-être un majeur bien tendu, c'est son style.

Je me souviens plus qui sur Slow End ou Nextclues détestant cordialement le personnage avait décrit Patton comme un gosse pourri gâté qui s'amuse avec son beau joujou tout neuf, en parlant de Tomahawk (et de son/ses super zicos cultes débauchés par Mike), en fait c'est exactement ça, c'est tellement ça, comme ces fils à papa roulant en carrera et se sentant obligés de s'accouder a la portière en lançant des regards faussement désinvoltes, en général t'as pas besoin de frimer dans une belle voiture puisque sa classe s'impose d'elle même aux yeux de tous, disons que Mike ne peut s'en empêcher, c'est sa nature, il est humain et homme avec ce que l'on en dira toujours de faiblesses (quel homme normalement constitué, par exemple, ne résisterait pas à faire le beau au bras de Jennifer mh, quitte à se jouir tout seul dessus d'autosatisfaction pathétique ? argument massue), et puis il est content faut se mettre à sa place, tout le monde a pas l'occase de faire rutiler le moteur de Jesus, y a des enfants qui meurent de faim dans le tiers-monde, même si la frime ça passe ou ça casse, là aussi on sera soit séduit soit amusé et un peu désolés pour lui, au pire on lui tapotera gentiment sur la tête en lui rappelant que le rétro sert pas qu'à se repeigner la moustache... mais la jolie tuture sauve l'affaire, et le boulet superstar gominé attachant/relou qui la conduit a beau grimacer s'extasier et jubiler et tenter de lui faire prendre des virages trop slalomesques pour sa traction ou s'acharner à caser du latino où il n'y en a pas besoin, bref à s'accouder à la portière avec une margarita quand un simple gin-perrier ferait amplement l'affaire, ça roxe avec classe, c'est quand il ne fait que ronronner de plaisir au son du doux moteur qu'on l'aime le plus, finalement, le petit cousin. C'est vraiment dommage pour tous ceux qui auraient encore tellement aimé lui en coller une, à cet enculé de fils de pute de petit branleur de copain à Zorn de mes couilles de prétentieux créatif jazzeux pisseux... pour le coup il est déjà plus à portée de vos griffes, trop loin, trop haut.

Regardez avec vos jumelles, vous verrez peut-être un majeur bien tendu, c'est son style.

dimanche 19 septembre 2010

2012 (Roland Emmerich, 2009)

Pas aussi con que je m'y attendais - donc décevant. Pas aussi laid que je m'y attendais - donc décevant. On a bien sûr l'habituel lot d'abrutis illuminés, les seconds rôles purulents de vulgarité chers à Emmerich (ici un gros porc de milliardaire russe et Woody "Mickey Knox" Harrelson en hippie annonciateur de l'apocalypse), on a bien sûr le bon dosage de larmoiements tellement poussifs qu'on en sentirait presque l'odeur, mais la sauce est fade, le beauf manque cruellement de relief, de saveur, de punch - et Cusack reste une véritable quiche, mmmmh... moi je vous le dis mes agneaux c'est bien simple : cet acteur - dont les sourcils et les expressions semi-ahuries semi-risotto justifient pleinement l'existence des mots 'génocide', 'holocauste', et 'défiguration par l'acide' - me rend à chacune de ses apparitions tendre et compréhensif à l'encontre de Hugh Grant et Vincent Cassel.

Ça, ça s'appelle une insulte pachydermique.

Ça, ça s'appelle une insulte pachydermique.

Pachydermique aussi, ce titre soit-disant blagueur placardé en 4 caractères massifs semblant vouloir nous piétiner les mirettes - mais révélateur, par sa sobriété faussement monolithique en vérité, du manque d'imagination de notre teuton mégalo chéri (ou mégalo teuton chéri, ça marche aussi). Moins impressionnant que Godzindependance Day, malgré des scènes d'explosions outre-nimpesque et de sympatoches tours de grand-huit à travers monts et buildings en état de désintégration imminente (on en profitera évidemment qu'à condition d'avoir un écran de taille idoine), moins pharaonique que Stargate (c'est pas une question de teneur en pharaons, non), moins avalanchesque que The Day After, tout ça est en réalité un condensé très lisse de ce que ce brave Roland sait faire avec son pognon: démolir des villes, ratiboiser des montagnes, faire jouir les océans à coup de tsunamis plus grands que ma bitte au repos - et préserver tant que faire se peut dans ce gros bordel les gentils toutous, car le chien est le meilleur ami de l'homme m'a-t-on dit quand j'étais petit... En fait, même niveau FX et action c'est pas terrible : une fois passés les séismes et volcans tout ça est bien pépère, et Quiche Cusack se fait même voler la vedette (qu'on imagine sans peine du genre à amarrer plus prêt des sorties d'égout que de StTrop) par sa gamine, pas la vraie hein celle du film, plus insupportable que les chiardes de Spielberg, une de ces crevettes couineuses chères à Hollywood dont le potentiel à générer des pulsions infanticides semble intarissable - quelques mantras de mésange ébouillantée par de l'huile à friteuse auront fini de m'achever dans ma terrible et implacable certitude : mon bon Roland, tu ramollis sérieusement du gland.

mercredi 4 août 2010

Exploding Head (A Place To Bury Strangers, 2009)

Au début : sceptique. Comme à l'inverse de tout le monde ou presque je suis passé à côté du premier, en toute logique (je prête pas trop attention aux nouveautés, c'est ainsi) je demande naïvement. Le vendeur (aux goûts assez sûrs : j'ai découvert Fugazi, le Gun Club et 16 Horsepower grâce à lui) me dit Interpol, je vois vaguement le revival eighties opportuniste à sauce Joy Div' & consort, tous ces trucs super bien foutus à la XX, mais dans le fond super fadasses, qu'on nous vend avec zèle, mais qui ne me fait pas lever les petites miennes (mes petites zèles).

A l'écoute : déjà c'est tubesque, pas comme Interpol. Ensuite ça a rien à voir avec Interpol, ou si peu. Le son n'a rien d'original (dissonances, basse Peter Hook) mais il enveloppe tout de suite et on y est bien. Pas de costard non plus, juste un T-shirt de Jesus & Mary Chain repassé avec amour par maman. Le chanteur n'impose rien, mais il s'impose (là en fait je cherchais à faire une phrase qui donne envie - vous m'excuserez). Bref kiffage quasi-intégral à la première écoute.

En fait c'est très con à résumer : de la très bonne cold wave douce-amère, adulte, grinçante, racée, avec un nom assez classe et une pochette au poil pour le style. Pas aussi jouissif que le dernier zZz, mais après quelques écoutes je pense qu'il se placera pas loin.

vendredi 30 juillet 2010

Alpha & Omega (Project Pitchfork, 1995)

La Raël-wave de Project Pitchfork, toujours aussi unique, est devenue un peu chiante. Les paroles sont toujours (voire plus) philosophiques, frontales et sans traitement poétique (du genre : "de nos jours des choses font peur au gens, comme le SIDA et la faim dans le monde...") et des perles de bon sens métaphorique notable ("imaginez un crabe plongé dans l'eau bouillante : il essaiera de s'échapper ; imaginez ce même crabe plongé dans une eau froide qu'on porte à ébullition : il mourra sans bouger") sur une recette à même base saccharose que IO avec quelques moments de nouvel âge cocotants à la Delerium en suspension dans la confiture, mais le Vit'pris n'a pas aussi bien marché qu'avant - oups! une gelée - et on s'emmerde un peu ; trop d'inégalité, pas assez de mélodies qui tuent, mais un Peter à la texture vocale plus veloutée qui bluffe à plusieurs reprises. Et puis surtout il y'a Alpha & Omega, le titre, et encore + surtout le tube qu'on ne présente plus, Requiem.

One Trip One Noise (Noir Désir, 1997)

Pendant longtemps (avant que je kiffe enfin Aggravation & Overdrive), Treponem Pal n'a jamais été un groupe intéressant à mes yeux myopes qu'à travers ce ssssssuuuublime remix d'intro, aka "voguant sur une toile de fond dub au parfum nommé désir, l'exquise incantation de Béber"... Aussi entêtant que du Manu Chao (ou du Scorn). Avec un zeste de Chatterton. Hautement tripant et addictif, et inoxydable en soirée, ce qu'on doit attendre de tout bon remix qui se respecte.

Quant haut reste de cette fourmidable compilachion ?

A part peut-être le remix de Zend Avesta (et encore en étant d'humeur café), rien qui ne vaille la peine de se relever la nuit.

mercredi 28 juillet 2010

V (Saint Vitus, 1989)

Ce groupe me fait tiède au tripes, mais comme pour Candlemass je penche plus pour le chaud que le froid. Scott Weinrich c'est un peu le gendre idéal du doom, j'ai l'impression. Glaner des trucs dans sa disco m'a été aussi captivant que la lecture (hypothétique) d'une bio de Francis Huster par Guillaume Musso.

En même temps pour ce que j'y connais en doom, moi... La crédibilité du chroniqueur c'est comme une paire de Nike Air Max, tous les gars du collège en ont voulu une un jour et puis dès que tu les porte enfin tu te rends compte que c'est pas aussi confortable qu'on raconte. Les pieds sur terre, c'est mieux : j'en suis resté à Black Sabbath , con et borné, et depuis mes 13 ans j'ai rien écouté de mieux dans le genre, et j'ai fait mine hypocrite ces 3 ou 4 dernières années de trouver du génie dans à peut près tous les trucs post-Witchfinder General post-Pentagram ou post-je sais pas quoi qui sont sensés leur ressembler en leur rendant hommage, alors que je trouvais bien souvent ça juste sympathique, mais fade, et qu'une pensée tenace ne cessait de grossir dans mon cerveau très propre : 'ceusses qui le font vraiment bien avec l'émotion et la personnalité sont rarissimes et désormais il va falloir arrêter de jouer au con, jeune homme'.

En même temps pour ce que j'y connais en doom, moi... La crédibilité du chroniqueur c'est comme une paire de Nike Air Max, tous les gars du collège en ont voulu une un jour et puis dès que tu les porte enfin tu te rends compte que c'est pas aussi confortable qu'on raconte. Les pieds sur terre, c'est mieux : j'en suis resté à Black Sabbath , con et borné, et depuis mes 13 ans j'ai rien écouté de mieux dans le genre, et j'ai fait mine hypocrite ces 3 ou 4 dernières années de trouver du génie dans à peut près tous les trucs post-Witchfinder General post-Pentagram ou post-je sais pas quoi qui sont sensés leur ressembler en leur rendant hommage, alors que je trouvais bien souvent ça juste sympathique, mais fade, et qu'une pensée tenace ne cessait de grossir dans mon cerveau très propre : 'ceusses qui le font vraiment bien avec l'émotion et la personnalité sont rarissimes et désormais il va falloir arrêter de jouer au con, jeune homme'.

Ce qu'on est sensé piger dans l'histoire (et ce en étant aussi historien que moi - Marignan 1616 c'est bien ça ?) et qui ne manquera pas d'arracher une moue superdubitative à tous mes lecteurnauts, c'est qu'il y a pléthore de groupes du grunge au drone qui ont dévoué beaucoup de leur temps précieux à décalcomanier les plans et attitude des papys en long en large depuis trente ans, certains plus ouvertement que les uns et plus religieusement que les autres, et que certains de ces certains-là qui sont les certains fanatiques communément rassemblés en meutes de bigots sous la bannière Doom le font presque aussi bien que les vieux ancêtres préhistoriques même si rarement aussi bien que les uns et les autres (ceux qui le font pas religieusement--- merci de me suivre). Genre sur ce disque, plat et déséspérant comme un cul de vieux, et imbibé d'une classe qu'on ne retrouve guère que dans le motif de charentaises bon marché dans les rayons mornes d'un obscur Aldi de Tourcoing. Un disque qui sonne à mes oreilles comme une évidence. Il paraît que c'est culte, aussi.

Empires (VNV Nation, 1999)

Le seul que j'apprécie vraiment, le voici... Frais et ganache. Rescapé de ma période Absurd Minds-Neuroticfish-In Strict Confidence & autres salsifis gracieusement offerts à mes oreilles par les samplers D-Side et Elegy...

Un pied dans la période techno body music (mais ennuyeuse à mourir) des débuts, et un pied dans la soupe future pop inepte que Ronan nous sert depuis plus de dix ans. Le juste milieu entre trance pop Fabulon et martelage chromé de clubber imberbe, entre la mélancolie la plus aseptisée et le beat le plus sportswear. La juste saveur, une fois qu'on arrive à percevoir la relative tristesse et le désenchantement gothique non feinté qui s'en dégagent derrière des paroles du niveau philosophique de ce que j'écrivais en 5ème quand je me fantasmais mon groupe gothique.

Ronan Harris, lui, restera toujours une énigme... Comment un anglais peut-il être encore plus dépourvu de personnalité qu'un français quand il chante en anglais ? Mystère et boule de gomme.

Peut être qu'on s'en branle un peu, aussi, dans le fond.

Peut être qu'on s'en branle un peu, aussi, dans le fond.

Trust (Low, 2002)

Low est lent. Low est chiant.

Low porte bien son nom.

Low est le gospel des gens fatigués, la messe des noctambules, le long soupir exténué des paresseux. La chanson du générique de fin pour une comédie sentimentale aux airs de navets intello qui s'est terminée par une rupture sauce "on reste amis, hein ?". Le moment soul des grands maigres, des frêles, des blafards, des peine-culs, de ceux qui ne veulent pas bouger le petit doigt pour trouver l'âme soeur et qui s'en rongent les doigts chaque jour que Dieu fait. Low est le blues pour ce con pathétique que tu es, un peu de beauté délavée pour lui, pour chaque moment où tu t'emmerdes sur ton fauteuil en gardant les yeux rivés plusieurs minutes sur chaque objet inintéressant dans la pièce. En pensant vaguement à une nana... Lisse ? Fade ? Si tu veux... Si ça t'arrange...

Sur celui-ci, émaillé de quelques soubresauts nerveux - hum hum - et remplit ras-la-gueule de morceaux pas si longs que ça et pourtant interminables et encore plus "j'aime sur le moment mais je me souviendrai plus de la moindre note une heure après" que du Tindersticks ou The Dears, il y a Amazing Grace, l'intro - pardon - LA intro. Une sorte de quintescence du morceau d'after, quand le Soleil commence à pointer sa gueule et que la tienne devient plus pâle que la Lune.

Si on s'est jamais fait vanner sur ses poches bouffies ou ses yeux rougis par la fatigue, on ne peut pas comprendre cet album, et encore moins ce groupe. Un disque de cernes, pour les creuser encore plus.

Lam'bras (Project Pitchfork, 1992)

Je sais pas vous, mais moi je vois rien au-dessus de IO. Le trip Blade Runner dark electro écolo unique de Project Pitchoune m'a jamais autant séduit que sur ce joyau.

Lam'bras, c'est un peu la démo de IO - avec des rythmiques EBM et des mélodies de synthés stupides qui empêcheront toujours le moindre lien avec les grandes dentelles psychotiques de Skinny Puppy dans mon esprit. PP n'a jamais rien eu de psychopathe, de malsain ou d'inconfortable : PP est cinématographique, mystique et totalement new wave. Et ici on a déjà cette fascination naïve pour l'extra-terrestre et cette étrangeté spontanée (accidentelle ?) et cette gentillesse totale des paroles qui sont bien ancrées. Une des multiples facettes de leur personnalité.

A Lam'bras City, Ville Fleurie du Cyberespace, le ciel est orange, le lac en grenadine, et les dauphins qui y nagent sont des robots programmés pour désamorcer les mines anti-navires installées par les anciens peuples belliqueux qui vivaient jadis en ces lieux paisibles... Quelques OVNI à la carlingue très retro passent au-dessus des têtes de bouddhistes cyborg en pleine méditation informatique sur des plages en tofu, et Peter le prêcheur new age essaie de tirer quelque grâce de sa voix très laide en faisant la grimace.

On y fait des rêves en plus basse définition que sur IO. Avec des pixels plus gros.

On y fait des rêves en plus basse définition que sur IO. Avec des pixels plus gros.

N'empêche...

Stronger Than Ever (Digger, 1987)

Il y a certains jours, de plus en plus nombreux, où je m'imagine dans le monde idéal. Ce monde serait débarassé de toute musique intelligente et de tout repère geek, toute cette merde qui nous pollue le cerveau, que ce soit la poésie ou les plantes en pot.

On y serait soit garagiste soit motard.

On y boirait soit de la budweiser soit du dr pepper.

On y aurait des émotions et un humour de hardos. Car c'est ce qu'on serait : un hardos. Un gars pour qui ça roule toujours et qui ne se rend poète que pour mieux serrer les clientes du garage... Un hardos des années 80 en plus. Dangereuse espèce...

On y aurait des synthétiseurs de temps en temps, pour exprimer notre mélancolie... et de beaux solos. Ou soli.

Enfin... je sais pas pourquoi je me casse le cul à rêver et à essayer de vous faire partager ce rêve, la pochette vous aide suffisamment encore une fois. L'important dans la vie ce n'est pas la complexité dans la personnalité, aimer des trucs trop crépusculaires pour le citoyen lambda ou flirter avec des jonquilles en s'enduisant les tétons de brillantine au son du dernier album de Antony & The Johnsons. L'important c'est la puissance du moteur et la gueule de la carrosserie. Grave Digger (ici ce sera Monsieur Digger tout court pour ta gouverne, ptit pédé) n'a jamais fait que de la merde, mais en 1987 il lui a pris d'en faire de la bonne. Pour la seule et unique fois en mode flashy-moule-burnes & touffe peroxydée, sans perdre une once de turbomenace et en collant quelques breaks bizarroïdes dans la foulée, et là j'ai envie de dire que tous leurs désespérants albums médiévaux de série, à côté de ce pur journey priest-metal qui essaie de surfer sur la vague Europe-éenne (et non européenne) avec la discrétion de Blackie Lawless dans une librairie, ben ça fait pas l'ombre d'une hésitation.

Ce serait comme hésiter entre une harley davidson tout pourrie et une Honda Gold Wing flambant neuve ; t'hésiterais, toi ? Bon.

We Sweat Blood (Danko Jones, 2003)

Rock, sans le "n'roll". Jeune, et con. Avec un leader éponyme anti-charismatique, et vocalement - aussi bien que physiquement - très fortement antipathique.

Mais va savoir pourquoi, j'l'aime bien cette petite bécane, en tout cas depuis que je l'ai achetée à sa sortie, on s'entend toujours bien... La pochette sans doute, qui ne s'embarrasse pas d'originalité et tape dans l'oeil comme celle d'un bon Unsane. Ou alors les refrains très cons... en fait c'est juste de la bonne power pop matinée de hard boogie et de punk à pétasses, faite par des ricains (parait qu'en fait ils sont canadiens mais osef) sans imagination, mais avec un feeling de frimeur rebelle & tête à claque tout à fait charmant, vaguement wyndorfien sur les bords, et rafraîchissant. En gros ça balance bien, ce ptit machin. Hot!hot!hot!hot! hot-damn' you're the woman for this man !

PS: Je me fous complètement de savoir ce que valent les suivants, les précédents. Avec ce genre de groupe-accessoire, un seul disque suffit, et comme dirait ma grand-mère "quand t'en connais qu'un c'est toujours le meilleur de la disco".

Schlaf (Calva Y Nada, 1998)

Je remercierais jamais assez le vieux Gégé pour m'avoir définitivement contaminé à Calvados Y Nada - alors que je n'en connaissais surtout que la réputation, et Paradies - après en avoir entendu quelques bribes en allant me coucher en plein début de soirée comme une petite nature (faut dire que quand t'as l'habitude de dormir de jour tu passes pour un asocial... enfin j'en suis déjà un à la base mais ça aide pas); en sombrant sur le matelas j'avais été comme bercé par la mélodie crevarde de ce qui me semble-t-il s'appelle Rascheln, résonnant à l'étage du dessous. Belle saloperie...

En fait, il est difficile de parler de Calva Y Nada, même si on en a grave envie tellement c'est simple et bon... leur musique est d'une telle évidence, que ça se passe de mots, finalement.

Calva Y Nada, c'est évident comme si je te dis 'boudin noir', 'Horst Tappert' ou 'moustache d'Adolf'. Calva Y Nada est un cliché, massif et absurde, un de ces clichés lourds et encombrants que le pays d'où il vient a tant charriés et tant soufferts.

Calva Y Nada, c'est évident comme si je te dis 'boudin noir', 'Horst Tappert' ou 'moustache d'Adolf'. Calva Y Nada est un cliché, massif et absurde, un de ces clichés lourds et encombrants que le pays d'où il vient a tant charriés et tant soufferts.

Calva Y Nada ça s'exprime pas, ça se vit... C'est un peu le même problème épineux que de vouloir faire découvrir d'autres formations 80's secrètes du genre comme Poupée Fabbrikk, Vomito Negro ou Borghesia... sauf que CYN sont encore plus fascinants que ces trois là (ne serait-ce que pour l'espagnol, certainement pas posé pour l'aspect exotique comme le feraient - feront - les technosatanistes compatriotes de 666), et que leur disco entière n'est qu'un album dès lors que tu deviens un tant soit peu accroc à ce son ancestral et oublié, mais massivement envoûtant...

Disons simplement qu'ils sont la version la plus teutonne possible des déjà très teutons D.A.F.

L'idée la plus pure et pornographique qu'on pourrait se faire d'une EBM gothique.

L'idée la plus pure de ce qu'on pourrait appeler "electro dark" dans un monde logique... des gothiques à synthétiseurs primitifs (eux, et leurs synthés) en vieille Volkswagen noire et sale, dans ce monde où Suicide Commando, Wumpscut et autres ne seraient que des beaufs un peu agressifs en Subaru tunnée, et Project Pitchfork des écolos pacifistes en Kangoo. Et le garage Ivens & Larsen pour les vidanges et autres réparations. Mieux que Laibach, Die Krupps et Das Ich réunis, Calva Y Nada te fait danser froid et suer froid. Calva Y Nada est grotesque et te glace les os, et ce bien plus vite et efficacement que ne le fera jamais un Front 242, le vieux scientifique de l'armée au teint pâle avec lequel tu m'as avoué avoir eu quelque relation sur le dancefloor. Avec Calva Y Nada le dancefloor devient tanzfleur. Tu y es, et tu y es bien, dans ce cauchemar aussi morne et douillet qu'un épisode de Derrick. Les danseuses de ce nacht-klub sépulcral sont toutes des boudins au crâne rasé, bourrées au schnaps, mais elles te collent toutes une trique de cheval. Et tu les sodomises l'une après l'autre. En ne pensant à rien. Les yeux rivés sur un de ces murs pisseux enduits de cobalt. Bref, le pied.

Des mélodies qui restent collées à ton cervelet comme de la patafix, malsaines, linéaires et carrées. Un chant de gros cochon, malsain, linéaire et carré... Ridicule, abruti. De plus en plus flippant plus il est ridicule et abruti. De plus en plus encombrant... la grosse grosse flippe allemande oui, symptomatique de leur sens unique (et inné) du kitsch à angles droits depuis l'âge des statues aryennes et les premières toiles d'Otto Dix, de la virilité menaçante et du caricatural chirurgical. Rammstein ne sont peut être finalement que la version populaire et tous publics de ces bestiaux...tout compte fait... Foutus germains.

J'ai déjà réussi à régulariser les 5 premiers et coulé des jours heureux en leur compagnie, sans avoir à vendre un rein comme je le craignais - parce que tous ont en eux au moins 1 morceau qui t'oblige à les posséder, comme un diadème qui t'attire irrépressiblement à lui. Que ce soit la berceuse du disque, le tube bourrin ou le disco de service pour faire ses pompes. Au moins un morceau. Sur celui-ci - le 6ème, celui que j'ai pas encore - y a Leben, et Leben ça tue. Dès que je le vois à moins de 20 euros, c'est cuit pour sa pomme (nm : fruit rond provenant du pommier, à partir duquel on confectionne un alcool exquis)

lundi 26 juillet 2010

Panic (Death SS, 2000)

Les fans de l'inénarrable Paul Chain (le monosourcil du doom ?) connaissent tous Death SS.

Il y a au moins 3 bonnes raisons de s'intéresser à Death SS, des raisons que j'aurais du connaître il y a de ça 10 ans quand j'ai entendu parler de la bête pour la première fois ; mais encore eusse-t-il fallu que je croisasse ce disque dans des contrées plus avenantes que les pages ingrates des catalogues Adipocere... Du coup, je n'en eusse rien écoutassé, nada, et je regrette car j'aurais encore plus aimé à l'époque, là je suis trop blasé, pas assez naïf... mais on s'en fout.

Je disais donc, 3 bonnes raisons de s'intéresser à ce groupe fantoche aux initiales de voiture française culte nazie :

1. Ils ont un nom simple, moisi, classe et bizarre en même temps.

2. Ils sont Italiens.

3. Ils sont Italiens.

Et je vois au moins 2 autres raisons de s'intéresser à cet album en particulier, quand comme moi on se contrebranle comme de sa première contrebasse (fictive) de leurs vieux albums cultes quand bien même ceci serait à regretter dans les quelques mois à venir (car je sens du potentiel dans leurs vieilles rondelles à ces vieux ringards) :

1. La pochette labellisée " Satan is Gay ", mais ça vous l'aurez deviné.

2. Le métissage aussi anachronique que has been heavy traditionnel + sons modernes type electro du pauvre et mélodies de synthés de neuneu (envolées de synthés pouet pouet cacahuète presque dignes des grandes heures du prog italien)... en gros, une beaufitude digne des pires têtes de la NWOBHM et du doom trad' couplée à l'état d'esprit bâtard et pseudo-futuriste de formations metal comme Kovenant ou Samael ou encore And Oceans qui se mirent à ouvrir la sucrière planquée derrière leurs T-shirts à têtes de démon, à la fin des années 90... l'héritage des années Matrix sur les métalleux européens, encore plus cons que la scène alternative ricaine, a donné des résultats étonnants. On se souvient de cette mini-mode, et Death SS a, a sa manière, mais en vieux briscard plus chelou que le reste de la meute, participé à ce patchwork aujourd'hui oublié... et vlà t'y pas que je me met à causer comme un historien... enfin, l'intitulé de la piste 3 résume bien l'esprit :et m'évitera de me fouler une phalange à essayer de tricoter des arguments + ou moins valables: Hi-Tech Jesus.

enfin, y a quand même un 3... un gros 3 bien dodu... et turquoise à mort, en plus

3 : LE tube, qui s'appelle Lady Of Babylon. Evident. Limpide. Tout le contraire de ma prose... Un tube quoi., un vrai, qui t'envoûte et te rend débile. Le parfum secrètement méditerranéen (dans le sens Aphrodite's-childien du terme) d'un refrain en pur bois d'olivier, couplé à des synthés d'un kitsch cristallin et aveuglant et des vocaux de diva en plastique volés aux plus ringards des sympho blackeux style Eternals Tears Of Sorrow (à moins que ce soit du jus de gothpouf H²O style Theatre of Tragedy, in an Evian mood, comme dirait mon double si la métaphore est pas claire le chant féminin le sera toujours, t'inquiète) et purifié par la grâce de ces curieux démons transalpins... en un mot comme en cent : la classe. La brise délicate du souffle senteur pâquerette de l'Elfe sur le torse velu du hardos latin. FRESH, FRESH, FRESH.

Sublimissime mozzarella, en comparaison de laquelle le parmigiano reggiano que constitue le reste semble trop sec en bouche au début, alors qu'avec un peu d'écoutes on en apprécie à mort la saveur ringarde et la relative étrangeté, car finalement même avec tous ces plans bateaux (gnagnagna), ces riffs entendus mille fois (blablabla), ces grumeaux indigestes de King Diamond, on en vient à fredonner les refrains sous la douche en se disant que ça reste quand même assez "spèce" dans le fond, car c'est rital, peut être... Ce pourrait être scandinave, mais trop d'éléments t'indiquent que non... même si c'est plus riffu que griffu, dans le fond... ça y est je dis de la merde, y a plus aucun rapport entre les phrases... Enfin, chache juste que c'est frais, que c'est moche, et que c'est gracieux dans sa disgrâce, et que c'est has been, et qu'il faut écouter.

Pas une tuerie, mais un album suffisamment cool pour que je me sente l'humeur de vous en parler, mes petits bouquetins lubriques adorés.

Sublimissime mozzarella, en comparaison de laquelle le parmigiano reggiano que constitue le reste semble trop sec en bouche au début, alors qu'avec un peu d'écoutes on en apprécie à mort la saveur ringarde et la relative étrangeté, car finalement même avec tous ces plans bateaux (gnagnagna), ces riffs entendus mille fois (blablabla), ces grumeaux indigestes de King Diamond, on en vient à fredonner les refrains sous la douche en se disant que ça reste quand même assez "spèce" dans le fond, car c'est rital, peut être... Ce pourrait être scandinave, mais trop d'éléments t'indiquent que non... même si c'est plus riffu que griffu, dans le fond... ça y est je dis de la merde, y a plus aucun rapport entre les phrases... Enfin, chache juste que c'est frais, que c'est moche, et que c'est gracieux dans sa disgrâce, et que c'est has been, et qu'il faut écouter.

Pas une tuerie, mais un album suffisamment cool pour que je me sente l'humeur de vous en parler, mes petits bouquetins lubriques adorés.

Un putain de grower, même !

Streetcleaner (Godflesh, 1989)

Cette nuit dernière, où plutôt ce jour dernier (bref la dernière fois où j'ai dormi) j'ai fait un rêve gris sombre. Je me souviens qu'il était gris sombre, mais les détails, hein... c'est un peu toujours pareil quand tu racontes tes rêves aux autres : en plus d'être gay, ça vire au meublage mythomane en règle, on se met à inventer des détails qui n'y étaient point tout ça pour se la jouer original et faire style j'ai une personnalité t'as vu, genre moi quand je rêve c'est du bizarre, du tordu, du malsain.

Tout ce que je sais, c'est que ce rêve-ci n'avait rien de compliqué. Qu'il était simple comme un ciel gris sombre, et la rue en-dessous. Qu'il était la bruine d'un matin de Birmingham... comme si j'y étais déjà allé. J'étais paumé dans une de ses rues, à marcher droit contre des murs. J'avais mal au ventre... et les gens... je sais plus trop si y'en avait, mais c'est pas le plus important.

Il n'y avait que ce sifflement perfide qui ne cessait de me poursuivre. Initiales M.T.K.

J'ai pas écouté sérieusement ce disque depuis un bail, du coup je l'ai ressorti, et il pleut, et je suis d'une humeur maussade depuis quelques jours. J'ai des aigreurs au bide... Les gens me fatiguent. Tous.

Tu sais où ce genre de choses peuvent mener un homme fragile par les temps qui courent... être tué. Ou tuer. Comme je suis pas très suicide, c'est tout vu...

Je les aurai dans un coin de la pièce, sans avoir besoin de courir après. Et je cognerai dessus pour qu'ils meurent. Comme on le fait avec les rats quand ils dérangent...

Dans la vie, tout est logique, et tout est simple. La vie c'est gris, c'est sourd, ça te cogne comme un sourd, et ça te crie dessus pour te rendre encore plus hagard et sourd. Comme Godflesh.

Tout ce que je sais, c'est que ce rêve-ci n'avait rien de compliqué. Qu'il était simple comme un ciel gris sombre, et la rue en-dessous. Qu'il était la bruine d'un matin de Birmingham... comme si j'y étais déjà allé. J'étais paumé dans une de ses rues, à marcher droit contre des murs. J'avais mal au ventre... et les gens... je sais plus trop si y'en avait, mais c'est pas le plus important.

Il n'y avait que ce sifflement perfide qui ne cessait de me poursuivre. Initiales M.T.K.

J'ai pas écouté sérieusement ce disque depuis un bail, du coup je l'ai ressorti, et il pleut, et je suis d'une humeur maussade depuis quelques jours. J'ai des aigreurs au bide... Les gens me fatiguent. Tous.

Tu sais où ce genre de choses peuvent mener un homme fragile par les temps qui courent... être tué. Ou tuer. Comme je suis pas très suicide, c'est tout vu...

Je les aurai dans un coin de la pièce, sans avoir besoin de courir après. Et je cognerai dessus pour qu'ils meurent. Comme on le fait avec les rats quand ils dérangent...

Dans la vie, tout est logique, et tout est simple. La vie c'est gris, c'est sourd, ça te cogne comme un sourd, et ça te crie dessus pour te rendre encore plus hagard et sourd. Comme Godflesh.

mercredi 30 juin 2010

Ce qui est bien quand on a la motivation d'un aveugle unijambiste en pleine canicule au pied du Mont St-Michel au sommet duquel il doit récupérer ses béquilles et son chien...

...c'est les camarades.

Et celui-ci a des choses intéressantes à vous raconter, je crois.

En plus c'est une star du webzinat (dont il a gardé un tic, vous verrez à la fin de l'artic).

Il aime les Beatles, Final Fantasy VII et la musique de Final Fantasy VII, les vieux disques ringards qu'on met une aiguille dessus et qu'on est obligé de retourner quand on arrive au milieu (et qui sentent le vieux), cuisiner les pâtes aux tomates séchées & parmesan tout nu sous son tablier, les manger devant des clips de Die Antwoord, il n'aime pas entendre le mot " hype " et déteste la pochette du dernier Deftones. Et il a occasionnellement des goûts d'un goût exquis, comme prouvé ci-dessous.

Son baratin sur l'un des grands oeuvres de Big John pourrait presque être de moi (tant je suis fan d'oncle Carpy... et tant c'est bien écrit).

J'n'en dis pas plus et vous laisse prendre note, mes agneaux...

They Live (John Carpenter, 1988)

" Vraiment un film à l’ancienne, de la génération d’avant les films d’action de mon enfance 90’s (88), l’action est bien lente, la musique poisseuse, l’aspect général un peu série B (les habits des personnages sont d’une nullité qui rend le film juste top crédible dans sa dépiction de l’amérique des losers working class). L’idée du film est vraiment géniale (le coup des lunettes) mais là ou le spectateur moderne s’attend à un twist final avec explication freudienne à la clé (en fait, le héros avait des hallus ! ah ouais, super), ben non, il crève juste dans un ultime geste héroïque pour mettre la pine au monde Orwellien qu’est devenue l’amérique reaganienne. L’acteur, illustre inconnu comme tous les autres du film, se paie le luxe d’être un croisement entre MacGyver (mulet fresh fresh inclus) et Stalone, et authentique catcheur avec ça (ce qui donne lieu à la plus longue scène de street fighting one-to-one de l’histoire du cinéma) ! Totalement premier degré et bonnard, le genre d’acteur qui ferait passer Van Damme pour un homosexuel maniaco-depressif et Chuck Norris pour un dangereux hippie au jeu de jambe asiatophile plus que douteux… Sa foi en l’amérique relevant limite de l’ingénuité totale au début du film ne fait que rendre plus crédible son soudain pétage de cable, pour un scénario qui se barre totalement en couille, rappelant limite FF7 lors de la 2ème moitié du film (le QG des méchants en forme de Tour Shinra, le trip envahisseurs qui parasitent la terre, le héros blond mercenaire sans passé seul contre tous)… Le meilleur restant peut etre le côté benet américain totalement assumé, avec pas mal de répliques et scènes cultes quand le héros commence à mettre les lunettes (dont une scène de braquage de banque juste hilarante). On peut penser que Carpenter a pioché un peu chez Terminator, mais son film pousse nettement plus à la reflexion…

Chose troublante, dans les bonus du film, le Carpenter des années 2000 confesse être un capitaliste patenté, ce qui va clairement à l’encontre du message de son film, pourtant délivré sans ambiguité aucune… Il suffit de creuser un tout petit peu plus et de regarder le documentaire + long consacré au réalisateur pour comprendre : Carpenter explore le thème du Mal, il est donc logique qu’il kiffe Hollywood et le fric tout en les dénonçant clairement dans son cinema qui est un véritable cri pour réveiller la mentalité américaine, individualiste et lâche. Aujourd’hui, il semble avoir quelque peu renoncé, ce qu’il explique avec une franchise désarmante à peu près en ces termes : « à l’époque de They Live, j’étais en colère contre le patriotisme guerrier de Reagan, ma génération avait espéré mieux dans les années 60/70, on était idéalistes, on voulait changer le monde (par la musique)… Puis dans les 90’s, toute ma génération a lamentablement foiré, on a tous vendu nos idéaux et on est tous devenus de bons capitalistes, reniant notre passé. Mais moi je ne le renie pas. D’ailleurs, je pense que les jeunes devraient nous botter le cul fissa pour qu’on crève et qu’ils ne refassent pas toutes nos erreurs, qui nous ont amené à cette société qui n’a qu’une seule obsession qui la bouffe de l’intérieur ». Voilà en gros l’effet que m’a fait son interview. On sent le mec d’une lucidité à toute épreuve, y compris face à sa propre « lâcheté », et bien des cinéastes chers à notre intelligentsia européenne ferait bien d’en prendre de la graine, eux qui entretiennent le pseudo-mystère et le culte de la forme pour cacher leur absence cruelle de fond. Carpenter filme les humains en proie à la panique et face à la réalité dans toute son horreur, mais n’a pas besoin d’un pavillon cossu de bourgeois parisiens pour oser le montrer… Ce qu’il montre n’a jamais eu besoin d’être caché, c’est le courage pour le voir qui est difficile et rare.

Chose troublante, dans les bonus du film, le Carpenter des années 2000 confesse être un capitaliste patenté, ce qui va clairement à l’encontre du message de son film, pourtant délivré sans ambiguité aucune… Il suffit de creuser un tout petit peu plus et de regarder le documentaire + long consacré au réalisateur pour comprendre : Carpenter explore le thème du Mal, il est donc logique qu’il kiffe Hollywood et le fric tout en les dénonçant clairement dans son cinema qui est un véritable cri pour réveiller la mentalité américaine, individualiste et lâche. Aujourd’hui, il semble avoir quelque peu renoncé, ce qu’il explique avec une franchise désarmante à peu près en ces termes : « à l’époque de They Live, j’étais en colère contre le patriotisme guerrier de Reagan, ma génération avait espéré mieux dans les années 60/70, on était idéalistes, on voulait changer le monde (par la musique)… Puis dans les 90’s, toute ma génération a lamentablement foiré, on a tous vendu nos idéaux et on est tous devenus de bons capitalistes, reniant notre passé. Mais moi je ne le renie pas. D’ailleurs, je pense que les jeunes devraient nous botter le cul fissa pour qu’on crève et qu’ils ne refassent pas toutes nos erreurs, qui nous ont amené à cette société qui n’a qu’une seule obsession qui la bouffe de l’intérieur ». Voilà en gros l’effet que m’a fait son interview. On sent le mec d’une lucidité à toute épreuve, y compris face à sa propre « lâcheté », et bien des cinéastes chers à notre intelligentsia européenne ferait bien d’en prendre de la graine, eux qui entretiennent le pseudo-mystère et le culte de la forme pour cacher leur absence cruelle de fond. Carpenter filme les humains en proie à la panique et face à la réalité dans toute son horreur, mais n’a pas besoin d’un pavillon cossu de bourgeois parisiens pour oser le montrer… Ce qu’il montre n’a jamais eu besoin d’être caché, c’est le courage pour le voir qui est difficile et rare.

5/6 "

signé Dariev Stands

vendredi 4 juin 2010

Stop This War (Damien, 1989)

Un nom qui renvoie évidemment à The Omen. Un chanteur qui se prend soit pour Halford soit pour Peter Hammill (un jour il faudra que j'écrive un bouquin sur les liens de sang entre l'oncle Peter et le commun des chanteurs heavy-metal). Un groupe qui fait du rip-off tubesque du Priest, comme pléthore entre 80 et 90, mais avec un petit plus émotionnel par endroits, pas mal de hargne, et comme toujours avec ce genre de seconds couteaux un peu plus inspirés que la moyenne, un passage vulgos un peu à part, ici un morceau à synthés bien abba-esque. Riffs bons, soli bons, refrains bons. De la bonne came, mon général.

Climax (Railway, 1987)

Tas d'impies.

Par le tranchant fatal de mon glaive je vous occis.

Par les échappements brûlants de ma Priest Mobile

Par le feu de son moteur chromé

La Punition

Métallique

MOTOCYCLISSIMIQUISSIME ahahahahahah

mardi 1 juin 2010

Crazy Nights (Tygers Of Pan Tang, 1982)

"Le rapport entre les Judas Priest et les Cars ? Reeeeeuh... Je sé pa moua maîtresse !... J'le jure ! Pardon Madame ? Ach, y a une bestiole qui s'est faufilée sous mon pull, excusez-moi ! Je crois que c'est une araignée, mais j'la vois pas ! Sale bête ! Pardon Madame ? La question, ah oui... Euuuh... attendez... ah, je crois que ça me revient !... Non non, je n'ai rien caché sous mon pull-over... bien sûr Madame ! Non, c'est un peu rigide à cause de l'amidon que ma maman met pour repasser les vêtem*PLAK* (bruit d'un vinyl 33T qui tombe à plat en claquant sur le lino lisse et froid d'une classe de collège londonienne en 1982)"

"Alors comme ça on dissimule des antisèches pendant ses interrogations orales, élève Raven, mmmmmmmh ?"

Sex & Drugs & Jesus Christ (Christian Death, 1989)

Exit toute considération encylcopédique, biblique ou objectivique : pourquoi Valor vaut mieux que Rozz ? Williams était une bonne poire, c'est vrai, et a eu le mérite de fonder un groupe gothique en faisant un jeu de mot absolument merdique avec le nom d'un célèbre couturier... mais les morts ont toujours tort, oserais-je même dire que les morts sont des pauv'mecs en général quand ce ne sont pas tout simplement des pauv'connes (disons le même haut et fort : "mort à ces enculés de morts !!!"), et la poire Williams était un punk un peu ténébreux au charisme légèrement fruité du moins au sein de son groupe volé par le méchant Valor, qui lui est tout de suite plus engageant pour l'amoureux des trucs bancals que je suis ; plutôt un genre de goth proclamé qui est en réalité plus que ça inside, une teigne fébrile, un frangin vocal d'Eugene Robinson, ou un genre de David Yow de cathédrale, bref un beau loser sensible totalement anti-crooner, car là où des Peter Steele et des Andy Eldritch suivront avec application et rigueur une ligne de chant bas perché lui ronronne et beugle comme rétamé, et avec en + de ça des paroles que seul un goth de son espèce peuvent oser souffler dans un micro sans sonner ironique : " in, to, a vertiginousabyss ", ah quel blaireau inquiétant mais hyper attendrissant, le Valounet... smack. Pour faire + que simplement parler de sa voix, il faut quand même signaler que c'est grâce à cet alboum dont la fringuante pochette et le titre d'une subversive débilité toute américaine qui deviendra la marque de fabrique de Marylin Manson m'ont tapé dans l'oeil au temps où j'étais plus branché Umbra et Imago que Type O, qu'on a pu avoir droit à du rock grésillant de gros goth crispé chez les C.D., avec une basse bien ronronnante, un batteur qui joue sur couscoussière cabossée, des grattes bien crépitantes comme des krisprolls frottées sur une brosse à métaux, sous-titré "du lien évident et fascinant entre batcave et noise rock, qui ne sont que deux proches sous-catégories du post-punk" par un historien fictif qu'on appellera Bernard-Henri Bouquin et qu'on imaginera en levy-tation sur son rocking-chair en haut à droite de l'écran avec des grosses lunettes de lecture vissées en bas du pif ; un skeud exquisément bonnard vous l'aurez saisi, avec des ptits bouts de gothspel presque incongrus style Only Built 4 Cuban Linx par la diva corbette en plastique Pall Mall Demone et, donc, comme je le disais plus haut et pour les binoclards que ça daigne intéresser (ceux qui connaissent au choix Noise Mag ou Nextclues), avec en bonux cadeau un bout d'Oxbow comme une cerise sur la tarte aux becs de corbeaux confits, casé dans un coin, tellement évidente affiliation que mon cervelet ramolli par l'eau-de-vie vient tout juste de la capter, alors que ce fût mon premier Christian Death et donc le meilleur... ce doit être en piste 3 il me semble, vérifiez je suis pas sûr...

mercredi 19 mai 2010

Society (Brian Yuzna, 1989)

Chez l'Oncle Brian, horreur rime avec malsain, dans un écrin de cellophane, toujours. L'horreur dans l'habit du commun livide et ordinaire, celle qui surgit comme un lardon faisandé dans une atmosphère de fadasse guimauve à la Melrose Place.

Ceux qui comme votre humble serviteur furent quelques peu choqués à la vue du Dentiste et de ses scènes farouchement gore paumées dans un trip nauséeux entre le soft porn et le psychosocial US de plus bas étage, ceux qui préfèrent Bride of Re-Animator au premier, ceux-là savent sans doute déjà de quoi je parle. Les autres peuvent continuer à lire, mais ils devront d'abord aller acheter un plat de lasagnes Tricatel micro-ondables et m'ingurgiter ça à même le clavier (tout en lisant, ça coule de sauce).

Je reprends : même si Yuzna (un patronyme aussi laid que ses films, vraiment) n'avait pas de style quand y'a pas de sang à l'écran ou un truc crade à se mettre sous la dent, il assurait le spectacle imaginatif quand il s'agissait de laisser les choses partir en testicule. Yuzna, c'est un peu ça : une esthétique de téléfilm M6, des acteurs de téléfilm M6, mais quand il veut poser de la scène choc qui défouraille mémé, il sait faire le Brian, et son Society à l'affiche ragoutante s'inscrit complètement dans la logique de ce feeling de salopard imprévisible, à savoir qu'il se passe rien ou à peu près rien. Exit l'analyse méticuleuse du background subversif qui contribuera entre autres éléments anecdotiques à conférer à Brian sa réputation usurpée d'auteur "B" sous-estimé, gnagna, en gros le concept se limite à une énième variante paranoïde des Profanateurs de Sépultures, à savoir "ils sont parmis nous et y'a que moi qui sait" dans laquelle le show-business et les politiques et tous les richards sont en fait une gigantesque secte d'aliens organisant des partouzes et des sacrifices rituels dans leurs manoirs (et juifs, l'étoile de David en douce, tu croyais que ça se verrait pas hein mon Brian, subtil salaud va) - passons au synopsis tant attendu si vous le voulez bien.

Un jeune trou du cul des classes favorisées de Beverly Hills (incarné par une futur star d'Alerte à Malibu, ça s'invente pas) zone dans le quartier de la belle famille en ayant de plus en plus la sensation que les gens qu'il côtoie, jusqu'à ses darons, sont pas très très normaux, que la soeurette à l'air d'être une belle petite catin tordue qui se fait enfiler en douce par le paternel ; tout cette partie enquête et mystères mystérieux dans la jet society se déroulant sans qu'il se passe rien sinon quelques visions paranoïaques à base de limaces et de contorsionnistes, et la présence d'une grosse dame mangeuse de cheveux, probablement sortie d'une pochette de Supertramp, dirons-nous pour orner d'un peu de culture ce sobre compte-rendu.

Un jeune trou du cul des classes favorisées de Beverly Hills (incarné par une futur star d'Alerte à Malibu, ça s'invente pas) zone dans le quartier de la belle famille en ayant de plus en plus la sensation que les gens qu'il côtoie, jusqu'à ses darons, sont pas très très normaux, que la soeurette à l'air d'être une belle petite catin tordue qui se fait enfiler en douce par le paternel ; tout cette partie enquête et mystères mystérieux dans la jet society se déroulant sans qu'il se passe rien sinon quelques visions paranoïaques à base de limaces et de contorsionnistes, et la présence d'une grosse dame mangeuse de cheveux, probablement sortie d'une pochette de Supertramp, dirons-nous pour orner d'un peu de culture ce sobre compte-rendu.

Et puis enfin, après une heure et quelques de pas grand chose (avec quand même une bande-son toute en synthés cotonneux à la 9 semaines et demi, fort adéquats), le miracle tant espéré arrive alors qu'on ne l'attendait plus, dans d'ultimes minutes au parfum d'ultime - qui m'auraient inspiré bien plus que cette minable antanaclase si je n'étais pas épuisé de ricanements spasmodiques m'empêchant toute tentative de fluidité et de clarté textuelle à la simple pensée de ces images... (reprend sa respiration et lance le bousin)

Pssssshiiiiiuuut ! on ouvre grand les vannes du n'importe quoi, dans une partouze orgiaque de mutants cousins illégitimes de la Chose de Papy Carpenter, où les têtes et les, euh, membres, se mélangent gaiement, où un avant-bras extensible va s'infiltrer profond dans le colon de la victime et la main intrusive ressurgir par sa bouche avant de lui crever les yeux avec l'index et le majeur comme qui rigole, tout ça en gardant le cigare au bec dans une pose à la Churchill, et tout ce beau monde baisant et léchant l'huile de colza sur les corps difformes recouvert d'FX gores à base de lasagnes et de peau de poulet tex-mex enduite de saindoux, le tout au travers du filtre rouge AOC toujours efficace quand il s'agit de donner du piquant à l'insalubre et au poisseux. Bref, des histoires de cuisine en huit-clos. Et rien que pour ça, on tire son chapeau en peau de couilles de foetus au Screaming Mad Georges, l'artisan des maquillages, et son sens inné du visqueux plus visqueux que le visqueux.

Mmmh. Bon.

Ces menues broutilles évacuées, passons à l'essentiel si vous le voulez bien :

LA TÊTE DE CUL

Et là, je dis attention.

Je dis danger.

Je dis coup-fourré et manigances.

Je dis bad joke de très très bad taste.

Je dis mon Brian, petit cachotier !

Je dis qu'il va falloir faire le 3615 Claude Corti, dare-dare...

Je dis surtout qu'on m'avait pas prévenu, moi, quand j'ai acheté le DVD pour une misère croyant tomber sur de l'horreur flippée bien traumatisante. Les jeunes ont le droit de savoir, merde ! Enfin merde... j'me comprends. Mais MERDE ! Si j'avais eu la force de rire, j'en aurais pété, et ça m'aurait fait la semaine. Mais j'ai été scotché, bouche et tous orifices bés (le masculin de bée, jdis ça parce que mon correcteur d'orthographe ne l'accepte pas... mais on l'encule) - proprement scotché ! Voyez-vous, c'est typiquement ce genre d'heureuses surprises qui me feront toujours claquer un peu de mon oseille dans des séries B ou Z dont personne ne veut sinon les geeks demeurés de chez Mad Movies (pour qui j'ai toujours du respect croyez-le bien, vu que je suis comme ces joyeux abrutis à peu de choses près, l'équivalent cinéphile du fan de death metal régressif en quelque sorte), ce genre de révélations picturales qui m'ont appris que la mère de Forest avait presque raison, parce que la vie, c'est comme une boîte de crottes en chocolat.

Je dis qu'on aurait pas du me prévenir, en fait, sinon l'effet aurait été neutralisé.

Je dis qu'on aurait pas du me prévenir, en fait, sinon l'effet aurait été neutralisé.

Et je me souviens d'une de mes madeleines de Proust (ou plutôt d'un de mes ravioli de Proust, ça colle mieux - et littéralement aussi, tiens ! et pourquoi pas Marcel PROUT, tiens) c'est à dire des vieux Newlook que je chouravais au paternel dans sa penderie (le vieux poussait au vice : ses chaussettes étaient mieux cachées), ceux dont les pages les plus intéressantes étaient collées entre elles par ce que j'imaginais en bon pré-pubère naïf d'alors être de la colle Cléopâtre (celle qu'on sniffait ou mangeait en maternelle), ces collants Newlook donc, disais-je, qui étaient ornés - ce qui m'intéressait alors le + - de plantureuses salopes, et entre deux romans-photos de Lova Moor et une interview de Vanessa Demouy, j'y avais entraperçu d'horribles trombines - celles des films de Clive Barker et ses galleries de freaks en latex, et surtout les immondes jet-setters mutants en peau de lasagne du père Brian ; et jme suis toujours fantasmé des choses abjectes, malsaines, le genre de truc qui me salirait la tête s'tu vois cque je veux dire moussaillon... et j'avais raison sur toute la ligne, sauf que je me serais jamais douté qu'il existait aussi une face de fion, une vraie, qui parle et qui gigote !

C'est vrai qu'on en apprend tous les jours, nom d'un rectum farci.

En espérant que tout ce vocabulaire culinaire vous aie donné grand faim, mes perdrix chéries...

lundi 17 mai 2010

Ain't no cure for nostalgia, but don't worry about my health, I just needed to bring your more informations about my orphan disease called eightiesophilia to exorcise my deeply secret feelings, giving you only two vids - and a little bit of personal logorrhea (nobody's perfect) - that will say more than any words, they contain what I regard as the 2 best new wave hits (because they're only two and that's the way it is dear droogs, so please shut up, stand still and learn french before reading cause my ability to translate from a language to another is subject to controversity, and, if you really wonder, I don't give a fuck you do not understand a word within what I wrote with my usual and unique damaging poetry (no double entendre intended), because if you listen (and I mean FULLY listen) these delightful treasures from a lost age, my mission will be accomplished)

1 - MICK SMILEY - Magic

2 - RED 7 - Heartbeat

Mick Smiley est le plus grand rocker des 80's. Mick Smiley a inventé le "2 tubes en 1". Mick Smiley a une discographie énormissime : 1 seul morceau à son actif (en 2 versions certes, d'ailleurs n'écoutez jamais l'originale ni ne voyez son clip ; mais bien celle de Ghostbusters, qui se passe très bien d'images), un seul tube qui en dit plus long que n'importe quel album. Mick a eu la chance d'avoir son ultime hit propulsé en première ligne dans le fantastique nanar mainstream de Reitman (j'avais pas la BO complète gamin mais le single de Ray Parker Jr. en 45, et j'ai du attendre des années pour savoir comment s'appelait cette voix crevarde qui me hantait alors, rampant à la sournoise dans l'atmosphère au moment le plus hallucinogène du film - quand Sigourney a les cheveux qui flottent en l'air au ralenti et que tout plein de nuées rose flashy malsaines viennent strier le ciel de Manhattan, remettez). Mick était un génie mystérieux, un Ric Ocasek de l'ombre, une sorte de Patrick Hernandez de la 4ème dimension dans le concept du "je ponds 1 tube et jme casse en te laissant mort lobotomisé", sauf que lui n'a pas du amasser assez de royalties pour se payer un bout de piscine, alors que son truc se scotche au cerveau illico.. Mick a disparu depuis, et sa fanbase, invisible mais assez consistante, a monté un Myspace pour retrouver (désespérément) sa trace. Mais Mick est-il humain, en fin de compte ? Je ne crois pas... je ne sais ni ne devine... je ne veux me poser la question... La conception même du morceau confine à la vision ultime de l'esprit d'un concepteur pop dérangé : d'abord le Smiley, ensuite le Mick ; ça commence comme du Fine Young Cannibals inoffensif à refrain niais, avant de muter - pile au milieu - en une espèce de version psycho de la première moitié, la version 'Magic' donc, celle du Mick qui faisait la midinette deux minutes plus tôt, avant de passer de l'autre côté du miroir, comme un serpent vicieux dans la garde-robe de Pat Bateman.

I Believe It's Magic.2 - RED 7 - Heartbeat

Comment faire du Peter Gabriel circa Red Rain/Don't Give Up en ayant une dégaine à la Lavilliers ? Envoûter par un refrain pur sucre ("quand j'écoute Heartbeat, j'ai la bitte hard" dixit un certain Johnny Aiwassman) avec Michel Berger aux fûts ? C'est très facile.. encore faut-il connaître la choré et les gestuelles sur le bout des mitaines. Et avoir un bon décor industriel et une femelle à chevelure adéquate ; nous parlons de new wave dans le sens le plus pur, mes ptits loupiauds... En bonus, le secret people caché découvert après moult écoutes ravies de la BO de Manhunter, et la logique quelque part (les goûts et les couleurs de votre serviteur), c'est qu'un certain Rutherford était derrière, le coquin... mais trêves de mots...

samedi 15 mai 2010

Rattus Norvegicus (The Stranglers, 1977)

Le meilleur album des Stranglers avant leurs phases successives Kraftwerk, Beatles et Roxy Music ; le plus britannique, canaille, sale, le plus jeune en termes chronologiques, mais le plus adulte, en termes de feeling tout simplement. Quel sublime salopard ce Cornwell, vraiment. Princess Of The Streets est leur pire ballade, et Peaches mettrait à l'amende un bon paquet de MC's graveleux qui se veulent menaçants, tout ça sans le moindre effort, avec un posé et une morgue hérités de... dieu sait qui. Alors quand je lis certains journaleux qui vécurent la sortie, comme quoi les punks les raillaient à cause de leurs claviers Doors et de leurs pépère attitude (de leurs âges tout simplement : être catégorisé punk à plus de trente piges en 77, ça devait faire ricaner), jme demande si c'est pas des bobards tellement ce truc suinte un fiel épais que n'ont jamais été foutus d'avoir blinde de leurs compatriotes d'alors, un mépris pur jus, dans la voix surtout en effet, faut dire qu'ici ça crie pas de loin derrière une bouillie informe de guitares cheap, ici la voix on l'entend bien, dans le micro, limpide, elle est bien mise en avant, et on comprend bien ce que le gars il dit, en articulant bien les syllabes. Pis une pochette pareille, si ça sent pas la grosse menace à peine larvée, dis-voir un peu...

Duran Duran, (Duran Duran, 1981)

Duran Duran ? Tu veux dire l'album ? La version costard-foulard des Stranglers ? Mais ouiiiiii, ça y est, ça me revient !

Event Horizon (Paul W.S. Anderson, 1997)

Entre vous et moi, pourquoi se casser le cul à décrire un nanar aussi cosmique et culte sur un blog aussi soyeux, quand on le fait mieux que vous ailleurs, en résumant tout ce qu'on en a pensé d'une manière on n'peut plus fluide ?

http://www.lumiere.org/films/event-horizon.html

Je vous le demande ma bonne dame !

vendredi 14 mai 2010

Ecstasy (The Essence, 1990)

Dixit le goth refoulé quadragénaire qui a pas mal bivouaqué dans les années 80 et m'a fait découvrir Nephilim, T21, Norma Loy et autres saletés, ce groupe hollandais pouvait être perçu à l'époque comme le seul bon "Cure du pauvre". Indépendamment du fait que j'aime ce disque car je l'ai découvert alors que je digérais tout juste Disintegration et que j'abuserais aisément des adjectifs galvaudés "nocturne" et "mélancolique" pour le décrire, j'avoue que The Essence ne fait que du Canada Dry de Cure, jusqu'au chanteur Bobby Smith de service (écoutez donc Angelic, voir si ça vous fait pas un pincement), sans le côté malsain et viscéral, sans personnalité assez marquée pour rehausser un peu l'intérêt qu'il pourrait susciter chez le goth, mais avec une putain d'ambiance malgré tout. C'est de la contrefaçon, et j'aime...

jeudi 13 mai 2010

Orphans (Peter Mullan, 1997)

Pour ceux qui auraient raté le meilleur film de Danny Boyle, Peter Mullan c'est le truand de Petits Meurtres Entre Amis qui torture des innocents en les enfermant dans un congélo ou en les noyant dans une baignoire, avant de maugréer un truc genre "enculé de sa race" un fois le quidam sus-cité canné dans son bouillon. Bref le genre de tronche qu'on oublie pas facilement.

C'est aussi le gars qui a fait Orphans, un genre de comédie noire bien terne et amère comme seuls les écossais et les angliches peuvent en pondre, délestée de toute inoffensive subversion façon US, juste cruelle. Et d'une singulière laideur, comme Glasgow qui lui sert de décor, paraît même qu'on a fait difficilement plus représentatif dans le langage et l'atmosphère selon les gens du cru. Enfin tout ce beau speech est torché sur base de souvenirs qui commencent à dater, ptetre qu'en le revoyant d'un oeil moins impressionnable qu'alors je me dirais que j'ai encore exagéré, ou ptetre pas, mais j'me souviens bien assez de cette galerie de losers patentés et de l'ambiance morne à la Bloody Angels (un autre truc insalubre à matter si vous l'avez toujours pas fait), pour pas avoir spécialement envie de le revoir. De ces scènes peu orthodoxes entre les zonages parallèles de la petite famille, du portrait façon chronique de Ken Loach frelatée des classes sociales défavorisées bougonnant dans leur crasse au milieu de leurs briques rouges, des symboliques religieuses pesantes disséminées ça et là, de l'acteur tristouille qui jouait le padre de Billy Eliott, sorte de Ed Harris à la bouille anxieuse, qui traîne ses guêtres au milieu et veille dévotement sur la dépouille de sa mater, et de son frangin, sorte de jeune sociopathe à coupe sixties en plein deuil qui se fait chambrer par des poivrots avant d'aller maugréer dans les chiottes du bar en mûrissant une vengeance au fusil ou genre, bref le style d'humour noir plutôt gris qui fait pas vraiment rire voire pas de trop ou pas du tout, et qui te laisse comme un vieux gout âcre au coin du palais, un peu comme Shallow Grave finalement, ouais, le genre de film qu'on présente comme "désopilant" sur les affiches, ou quand on l'a jamais vu et qu'on s'est fié aux retours des spectateurs d'outre-manche, qui n'ont pas vraiment la même notion de l'humour que nous autres sympathiques grenouilles c'est le moins qu'on puisse dire.

Pour l'info pratique inutile, le DVD se trouvait facilement pour le prix d'un paquet de 10 quand ça existait encore, dans n'importe quelle grande surface miteuse.

mercredi 12 mai 2010

Halloween II (Rob Zombie, 2009)

La première chose qu'il faut signaler au cas où certains se poseraient encore la question : Rob Zombie est le chanteur de White Zombie. Rob Zombie est un fan d'horreur bis. Rob Zombie est le fils illégitime d'Alice Cooper et de Al Jourgensen. Rob Zombie n'est pas - et ne sera probablement jamais - un réalisateur. Même s'il a été capable de pondre deux films sympathiques, ce mec ne sait pas filmer, a les plus grandes peines du monde à créer une atmosphère, et n'a probablement jamais lu la définition des mots "homogénéité" et "post-production" dans un dictionnaire.

Et H2 est son plus mauvais film à ce jour. J'ai été aguiché par l'affiche très cool - j'ai fait l'erreur monumentale de croire que mes 20 reu seraient amortis. C'est un gros torchon. Un torchon intéressant, parfois singulier, souvent punk et totalement en roues libres, mais un torchon quand même. Il paraît que le director's Cut est encore pire que la version que j'ai vue. C'est sans doute vrai, même si j'ai du mal à le croire.

J'avais vu d'un oeil peut-être trop tolérant le premier remake de cousin Zombie, malgré le fait que je sois un die hard fan de l'original car comme tous les fans je l'ai vu avant d'avoir 12 ans, j'ai toujours été partisan des remakes qui proposent autre chose, malgré tous les défauts, l'incapacité totale de ce mec à créer une seule vraie scène, le montage calamiteux, McDowell trop peu mis en avant, Myers interprété par un des frères Hanson en pleine période Slipknot... tout ou presque jouait en sa défaveur, et pourtant, j'avais salué l'audace du gros Rob a vouloir comme qui dirait intégrer à son univers rock'n'horror le mythe sobre et opaque créé bien malgré lui par l'Oncle John, en se foutant de savoir si ça plairait ou non aux amateurs du standard carpenterien, et en faisant mouche sur quelques scènes perdue dans un gloubi-boulga informe et aussi assuré dans sa démarche que les pas d'un parkinsonien sur un tapis de jogging en position turbo. Mais en voyant cette suite, je me suis dit que Rob y gagnerait beaucoup à continuer sur la lancée des Devil's Rejects au lieu de croire qu'il peut réussir à refaire Halloween, parce qu'il fait juste n'importe quoi, et que ça ressemble à rien. Il s'agit pas de remake, mais d'un délire perso déguisé en remake ; et même si tout ça prête à consternation, mes chers lecteurs et agneaux chéris, on peut se consoler en se disant que ça reste personnel, et ma foi assez orginal, même si encore plus mal fichu et mal filmé que le premier.

Cette suite, Zombie n'en voulait pas, mais on lui a gentiment demandé. Il l'a donc joué bâclage, a improvisé à mort sur le terrain, et quand on voit la tronche de sa bouillie de drogué, on comprend un peu mieux. Résulte un faux-remake pataud et brouillon, avec ses acteurs rock'n'roll à sale gueule typique en second rôle, parfaitement incongrus, que ce soit les adolescentes sans doute péchos dans son tas de groupies (mon dieu cette Laurie Strode ! On dirait ma soeur à un concert de Tryo, putain de merde), ou le shériff qui aurait plutôt sa place dans le rôle d'un fermier consanguin, niveau casting, le film évoque plus Sheitan que Texas Chainsaw, et qu'importe la présence d'un sosie néanderthalien de Nick Cave très karacho, c'est franchement désagréable à voir. On passera sur la teuf gogoth qui vient comme un poil pubien sur la soupe aux potiron, en constatant juste que le gros Rob n'a manifestement plus rien à cirer du mythe ténébreux et va jusqu'à faire de notre Mike un grand clodo barbu à la Moondog (là j'avoue que j'ai eu du mal à digérer, quand même, même si c'est furtif et que j'exagère pour la longueur de barbe) quand il ne lui met pas une capuche de kaïra sur la tête du plus pathétique effet, et, gros gros point faible dans le tas de points faibles, mais sur lequel seuls les amateurs acquiesceront : il lui fait pousser des grognements de boeuf à chaque fois qu'il plante ses victimes - et ça, c'est vraiment craignos.

Quid des points positifs ? D'abord, le côté rien à foutre qui apporte paradoxalement un charme façon "crotte-de-nez à la face du culte" par petites phrases gentiment démythifiantes ("Mike Myers ? Vous parlez du gars qui joue dans Austin Powers ?", ça j'ai bien aimé) avec sur la fin une tentative de scène tragique maladroite mais presque réussie quand le shériff découvre sa fille deader than dead dans la salle de bain sur fond de musique triste au piano. Puis les quelques scènes de mise à mort, qui sont assez bonnardes, catchy - à ce niveau Myers est plus proche d'un Jason Vorhees circa 87 que du boogeyman, c'est à dire un gros bourrin qui attrape les nanas par la tignasse et les claque contre les murs comme des petits chatons ou retourne des voitures à mains nues comme qui rigole. Ensuite, la B.O., forcément sympa quand on connait les goûts du bonhomme, un peu de MC5 par-ci, des miettes de Ace of spades par là (je sais plus quel morceau, ils se ressemblent tant), et le groupe de psychobilly fictif extra posé au milieu, ça n'fait jamais de mal. Et surtout, la partie façon "critique de l'Amérique profonde" avec papy McDowell en Dr Loomis moustachu devenu businessman cynique et egocentrique, qui cabotine pépère sur les plateaux de télé en se demandant ce qu'il fout ici, dans des scènes très cool qui auraient méritées plus de place, tellement ce mec reste sous-exploité (et mal employé) depuis 30 ans. Le reste fait grand peine, et les scènes oniriques avec le cheval et Mme Zombie immaculée (je préférerais la voir simplement enculée ; effectivement, inutile de se forcer à rimer subtil pour si peu) sont parfaitement ridicules, j'ai rarement eu l'impression de pouvoir tourner et monter moi-même, en mieux, des scènes que je vois dans un film, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti, tellement c'est filmé avec les pieds. Ni fait ni à faire, comme on dit dans ces cas-là. De toute façon quand je viens à causer technique dans une chro de film, c'est que l'oeuvre en question est sévèrement daubée, dites-vous bien.

Tout ce que j'espère c'est qu'à la prochaine il prendront un scolaire style Alex Aja, qui fera ptetre moins personnel mais plus efficace, et, je le répète mon gros Robert : restes-en à tes Rejects, tes House of the 100 Corpses, bref tes trucs de serial killer hippie au Cirque Pinder, c'est là dessus qu'il faut se focaliser, pas sur le business du remake, laisses ça à Michael Bay, va me réécouter un ptit Super-Charger Heaven et penses bien fort : JE PEUX Y ARRIVER. Bises velues.

mardi 11 mai 2010

Frankie & Johnny (Gary Marshall, 1991)

Venant d'un mec qui a découvert Debussy grâce à Michelle Pfeiffer et sa façon de se brosser les chicots qui a du laisser perplexes bien des associations de dentistes, on peut s'attendre à tout. Best Romantic Movie ever ? Sans nul doute, mes agneaux, n'était cette promotion du préservatif aussi insistante que tâche (c'est une image hein) vers le milieu du film, pour faire genre responsable, tout est d'une redoutable efficacité, authentique, Pacino est gavant au début puis séduit peu à peu, Michelle est l'évidence même, fragile et cruelle, et belle comme toujours, les seconds rôles hyper caricaturaux (le copain homo, la vieille moche et la salope de service) assurent le côté comédie US gnan-gnan indispensable pour le système digestif de ceux qui ne peuvent pas supporter l'appellation "film d'auteur", et la fin tue sur place.

Il existe 3 catégories de cinéphiles romantiques : ceux qui considèrent Quand Harry Rencontre Sally comme le summum du genre (pour lesquels je compatis, croyez-le), ceux qui se masturbent devant Harold & Maud en cachette, et enfin la dernière, celle des petits salauds qui font mine de vouer un culte à Eternal Soulshine of the Stopstress Mind (le plus souvent pour alpaguer les étudiantes en art qui aiment ce genre de navets poético-créativo-sensibles) mais qui ne fondent en vérité que pour Frankie & Johnny In The Clair de Lune en le gardant jalousement pour eux, car pour eux, ce film incarne la justesse, la sensibilité, l'humour, les prises de tête et tout ce qu'il faut dans une bonne histoire de séduction et d'amour, sans facilités, sans faire mine tout est joué d'avance et ça va aller comme sur des roulettes - le tout dans un écrin Pretty Woman risqué mais pas contre-productif le moins du monde. A part Two Lovers, votre humble serviteur n'a rien vu depuis qui en approche la qualité, dans le genre. Accessible et subtil, c'est toujours possible.

Time To Burn (Giant, 1992)

Encore un de ces vieux albums (enfin vieux...) de radio hard extirpé de mes souvenirs rose bonbon, d'un groupe au patronyme lisse comme son son (je rêvais de la faire depuis un moment celle-là) qui a pas mal vendu en son temps en surfant sur la vague FM (en phase terminale, because grunge, alternatif, tout ça, on parle de 92 là) avec dix ans de retard sur VH ; et ce sans avoir ni chanteur charismatique ni guitariste virtuose ni personnalité, à part peut être dans les visuels. Autant dire, personne à remarqué et tout le monde s'en foutait et trouvait ça ringard, mais ça a pas mal vendu quand même.

Le reste de l'album, je m'en souviens pas bien, à par que le premier titre était bien accrocheur et qu'il y'avait des moments un peu trop Aerosmith à mon goût (jamais pu les blairer, eux, dieu que c'est laid !) qui me bloquaient, entre les petits hits riffus pas piqués des hannetons et des slows fadasses... Mais alors Lost In Paradise, la pure ballade de lover : wooooooaaaaah, trop beau ! Prenez "Everything I Do" de Bryan Adams, pour l'esprit, les grattes sèches 'célestes' les plus cliché possibles, des touches de synthétiseur mauve dispatchées comme des petits coussins mauves confortables imprimés à l'effigie de Sophie Marceau, les paroles niaises indispensables mais qui en même temps amèneront le romantique éperdu à des questionnements philosophiques indéniables et une profonde introspection ayant pour issue fatale de l'envie irrépressible de brûler les photos de son ex-petite amie en pleurant à chaudes larmes sur le bord de la cheminée... et là je dis miracle : la magie opère, vous obtenez un genre de power ballad ultime, avec refrain idem. Mé-lan-co-lique !

lundi 10 mai 2010

B/E/A/T/B/O/X (Glass Candy, 2007)

It's time for an apéro... mh... voilà qui confirme bien à votre frère serviteur et ami que - plus encore que Digital Versicolor qui se contente d'être du Moroder vs Irene en + sexy et l'irrésistiblement sautillant Etheric Device - Candy Castle, avec sa petite gazelle toute chaude qui s'émoustille en étant à son summum vocal sur un tapis de synthés imitation cuivres Rocky Balboa aussi massivement putassier que du Laibach, est LE hit de cette charmante boîte de maquillage. C'est vrai qu'on a pas envie de lui dire No, à la Ida.

Frontiers (Journey, 1982)

Inutile de chercher à dresser des comparatifs journalistiques audacieux entre les albums de Journey, vu que je ne connais que celui-ci et une compile, tragiquement perdue avec mes albums de Ratt et Bon Jovi (et aussi Animals de Pink Floyd, mais c'est moins grave), à l'issue d'une banale histoire de cartons de déménagement.